このコンテンツでは、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)の開示基準に沿った社内対応を実務担当者が効率よく進めるための5つのステップを体系的にまとめています。

SSBJ開示基準への本格対応に向けて、次の一歩を考える

昨今はESG投資や脱炭素化の流れへの反発など、ESG戦略に対する一時的な揺り戻しが見られる場面もあります。しかし社会全体としては不確実性・不透明性が高まる中、企業を評価するうえで非財務情報への関心は着実に高まりつつあります。

SSBJサステナビリティ開示基準への対応は、そうしたステークホルダーの期待に応えるための重要なステップです。

2025年3月、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が公表した「サステナビリティ開示基準(ユニバーサル基準・第1号:一般開示基準・第2号:気候関連開示基準)」は、日本企業のサステナビリティ情報開示における新たなマイルストーンとなりました。

すでにCDP、TCFD、GRI、統合報告など、多様なフレームワークに基づく非財務情報開示を行ってきた上場企業にとって、SSBJ基準への対応は「これまでの取り組みの延長線」である一方、「新たな論点整理と社内体制の再構築」が求められるフェーズに入っています。

本記事では、すでに高度な開示実績を有する企業のサステナビリティ・財務部門担当者に向けて、SSBJ開示基準に即した社内対応の進め方を、5つのステップでわかりやすく解説します。

ステップ1|全体像の把握と自社への影響整理

まず重要なのは、SSBJ開示基準の構成や適用関係の整理です。特にIFRS S1/S2との整合性や、ユニバーサル基準・一般基準・気候基準それぞれの役割を理解することが第一歩となります。

ユニバーサル基準:適用方法の基本原則

一般基準(第1号):開示の共通ルール(ガバナンス/戦略/リスク管理/指標と目標)

気候基準(第2号):気候変動に特化した詳細ルール

この整理を踏まえ、次のような問いに対して社内で共通認識を持つことが重要です:

すでに対応している開示と、SSBJ特有の開示要件の違いは?

自社が直面する「財務的に重要なリスク・機会」とは何か?

SSBJ基準が求める定量性・比較可能性に足る情報管理体制はあるか?

ステップ2|既存開示・情報資産の棚卸とギャップ分析

GRIやTCFDに基づく開示経験がある企業であっても、SSBJ基準で求められる内容とは粒度や位置づけが異なる部分も少なくありません。

そこで次に行うべきは、既存の非財務情報や開示媒体を対象にした棚卸しと、SSBJ基準との比較です。有価証券報告書、統合報告書、ESGデータブック、社内KPI資料などを対象に、次のように整理しましょう。:

【開示済】→ Scope1・2排出量など、既に外部開示されている情報

【社内保有】→ KPI管理やリスクマップなど、社内にはあるが未開示の情報

【未整備】→ 気候移行計画や財務影響の定量評価など、整備が必要な情報

このギャップ分析をもとに、どこに重点的にリソースを投下すべきかを明確化していきます。

ステップ3|社内体制づくりと関係部門の巻き込み

SSBJ対応は、非財務と財務の接続が前提となるため、従来のESG対応よりも関与すべき部門は広がります。

特に以下のような部門間連携がカギとなります:

経理・財務部門:財務インパクトの整合と説明責任

IR部門:適切な開示媒体の設計と投資家対応

サステナビリティ推進部門:社内連携と資料統括

リスク管理部門:シナリオやリスク区分の整備

人事部門:人的資本に関するKPIの共有と整合

実務対応の全体フローを「情報収集 → 整合・レビュー → 開示方針策定」の3段階で整理し、責任分担を明確化することが望まれます。

ステップ4|データ収集・整備・管理ルールの構築

SSBJ基準では、開示情報の「信頼性」「再現性」「整合性」が重視されます。そのためには、たとえば以下のようなデータ構造と管理体制の整備が欠かせません。:

Scope1〜3排出量(各カテゴリ別)

気候シナリオに基づく財務影響の想定ロジック

社内稟議・レビューを経た文書管理と記録

Excelやメールベースの管理は限界があるため、社内ポータルやESG専用SaaS等の導入も含め、可視性の高い管理インフラへの移行も視野に入れるべき段階です。

ステップ5|開示方針・媒体の選定と表現の工夫

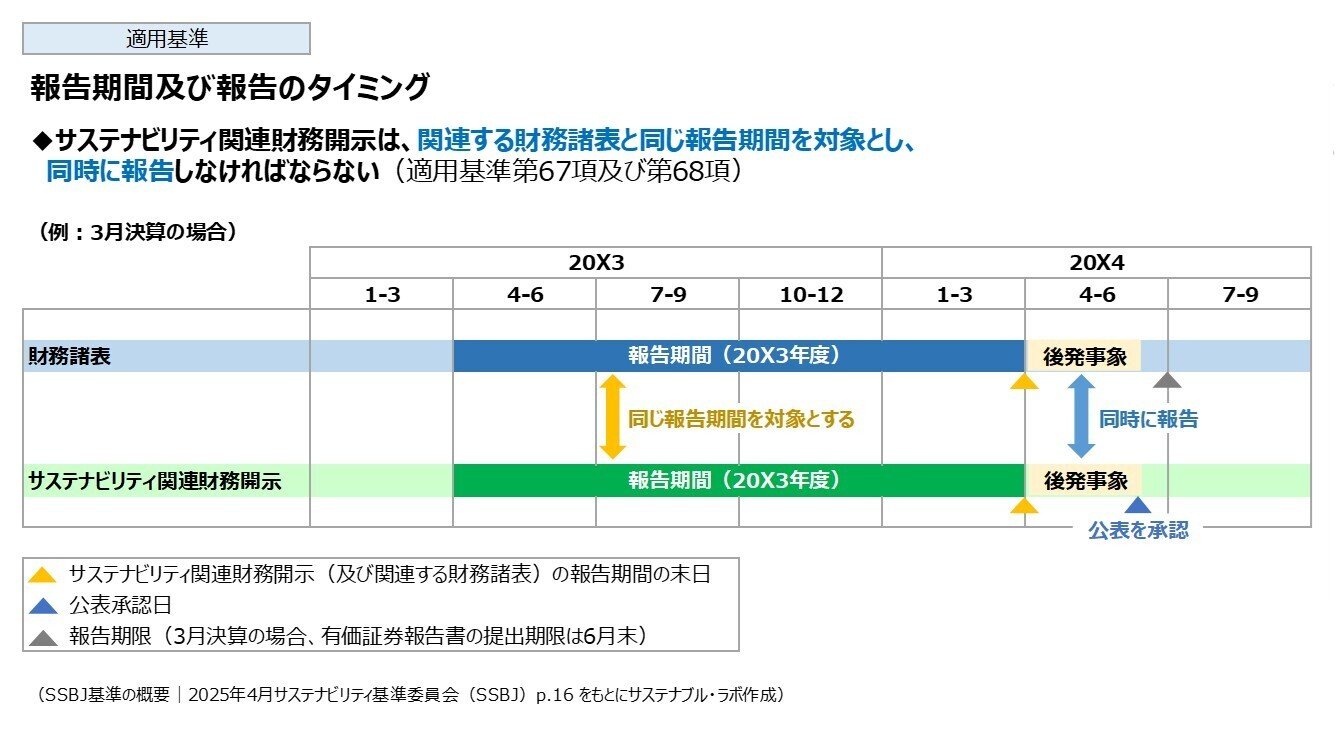

SSBJ開示基準では、開示情報の信頼性と整合性を高めるため、以下のような報告ルールが定められています。(報告期間及び報告のタイミング等):

報告企業:関連する財務諸表と同じ報告企業とする

報告期間:財務諸表と同じ期間(例:会計年度)

報告のタイミング:財務諸表と同時に報告すること

情報の記載場所:財務諸表と併せて開示

表示の単位:数値の表示に用いる単位を開示(グラム(g)、ジュール(J)等)

これらの整合性を保つことにより、投資家やステークホルダーが財務情報と非財務情報を統合的に理解しやすくなります。

また、SSBJ基準に基づく開示はあたっては、有価証券報告書などの法定文書を中心に据えながら、統合報告書やWeb媒体との役割分担を整理するのがいいでしょう。企業の発信戦略として重要なのは、「どこで、誰に、何をどう伝えるか」の設計です。:

有価証券報告書:制度対応としての正式開示

統合報告書:経営戦略との接続を意識したストーリー展開

ESGデータブック・Web:詳細データや実績の補完

SSBJが求める「つながりのある情報開示」は、部門横断的なストーリー整合性の中で設計されてこそ説得力を持ちます。

まとめ|SSBJ対応は企業の統合経営推進の契機に

SSBJ開示基準は、単なる法令対応を超えて、「非財務と財務の統合管理」「ESG要素の経営戦略への内在化」を促進する契機です。先進的な開示を行ってきた企業ほど、次の課題は「制度基準との整合性」「開示対象の明確化」「部門間の実務整理」に移っていきます。

今すぐ始めたい3つのアクション:

SSBJ対応範囲の初期整理(ガイドライン対照表作成)

部門横断の勉強会/体制整理ミーティング

外部リソースの検討(コンサル・SaaS・研修)

本ガイドが、貴社における次の一歩の設計に役立つことを願っています。

参考:「サステナビリティ開示基準」2025年3月5日公表_SSBJ(サステナビリティ基準委員会)

参考:SSBJ基準解説セミナー資料「SSBJ基準に基づく開示に向けて」2025年6月_サステナビリティ基準委員会事務局

SSBJ対応への理解を助けるFAQ

Q. 「バリューチェーンの範囲」はどのように決めればよいですか?

A. 「バリュー・チェーン」とは、報告企業のビジネスモデルや事業を営む外部環境に関連する、相互作用・資源・関係のすべてを指します。製品又はサービスの構想から提供、消費及び終了に至るまでの間に、企業が利用・依存する相互作用、資源及び関係が含まれると考えられます。(適用基準BC92項)

(1) 企業の事業における相互作用、資源及び関係(人的資源など)

(2) 企業の供給チャネル、マーケティング・チャネル及び流通チャネルにおける相互作用、資源及び関係(材料及びサービスの調達、製品及びサービスの販売及び配送など)

(3) 企業が事業を営む財務的環境、地理的環境、地政学的環境及び規制環境

SSBJ基準では、バリュー・チェーン範囲の決定にあたり、具体的な決定プロセスは定めていません。バリュー・チェーンの範囲決定にあたっては、SSBJが示すバリュー・チェーンの定義等に照らして報告企業が判断します。(参考:SSBJハンドブック バリュー・チェーンの範囲の決定_2025年3月31日)

Q. 「合理的で裏付け可能な情報」とは何ですか?

A. 「合理的で裏付け可能な情報」とは、企業が報告期間の末日において、過大なコストや労力をかけずに利用可能な、信頼性のある情報のことです。 SSBJ基準では、「プロポーショナリティ(合理性)」の考慮が認められており、過大な労力やコストをかけずに利用可能な情報に基づく開示が許容されています。

例えば、サステナビリティ関連財務開示の作成にあたっては、企業の内部・外部のさまざまな情報源が用いられると考えられます。また財務諸表の作成、ビジネス・モデルの運用、戦略の策定、リスク及び機会の管理に用いる情報は、過大なコストや労力をかけずに利用可能であるとみなされると考えられます(適用基準BC67項)。

ただし、「過大なコストや労力をかけずに利用可能である」とは、企業が既に有している情報のみを用いればよいということを意味するものではありませんのでご注意ください。 (参考:SSBJハンドブック_合理的で裏付け可能な情報_2025年6月30日)

Q. スコープ3の排出量はすべてのカテゴリで報告する必要がありますか?

A. SSBJ基準では、スコープ3温室効果ガス排出量の15カテゴリーに従い、報告企業の活動に関連するカテゴリー別に分解して開示することを求めていますが、企業にとって重要性がないと判断されるカテゴリは除外可能です。

企業が行う活動はさまざまで、企業によって重要性があるカテゴリーは異なる可能性があります。実際の排出量報告においては、報告企業における排出量上位のカテゴリーを特定しそれらのカテゴリーの排出量から測定され、重要性の高いカテゴリーの排出量が報告されるものと想定されています。(参考:SSBJハンドブック_スコープ3温室効果ガス排出の報告と重要性_2025年3月31日)

Q. スコープ3排出量はすべての子会社から排出量情報を収集する必要がありますか?

A. SSBJ基準では、気候関連のリスク又は機会に関して重要性がない子会社のスコープ3排出量を含めないケースが想定されています。例えば、連結範囲に含まれない非連結子会社などは、その財務情報が連結財務諸表に合算されていないため、つながりのある情報の観点から、その子会社におけるスコープ3温室効果ガス排出の絶対総量を含めないことがあると考えられます。(参考:SSBJハンドブック_スコープ3温室効果ガス排出の報告と重要性_2025年3月31日)

Q.「つながりのある情報」って何ですか?

A.「つながりのある情報」とは、企業のサステナビリティに関する各情報(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標・目標など)同士の関係性や一貫性を示すものです。個別の開示項目がバラバラに存在するのではなく、全体として一貫したストーリーや論理が通っていることが求められます。

たとえば:

気候リスクを「重要」としたなら、そのリスクにどう戦略的に対応し、どんな目標や指標を設定しているのかまでがつながっている必要があります。

戦略やリスクの記述が、財務への影響や関連する数値(売上・設備投資・KPIなど)と結びついている必要があります。

ポイントは、「説明がつながっているか」「読み手が論理的に理解できるか」です。

(参考:サステナビリティ開示ユニバーサル基準_サステナビリティ開示基準の適用 37- 38ページ「つながりのある情報」)

※重要:SSBJ ハンドブックに基づく情報は、本記事執筆時点のものであり、更新される可能性があります。最新情報はサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の公式サイトをご確認ください。

最新のサステナビリティ情報開示体制構築・ESGデータ管理・保証準備を効率的に進めたい方は、ESG・サステナビリティ対応の統合プラットフォーム「TERRAST for Enterprise」の活用をぜひご検討ください。

開示対応から経営情報としての活用までワンストップに対応

TERRAST powered by Uniqusでは、データ集計から分析、各種開示・レポーティング、また集計した非財務情報のモニタリング・経営情報としての活用まで、すべてのワークフローの効率化・高度化を実現します。